KAFIR

Saya ingat persis, saya membaca bukunya ketika saya kelas dua SMA. Buku itu, bersama buku harian Soe Hok Gie, membuat saya tergila-gila. Sodara tahu, usia pubertas seperti itu adalah usia penuh gejolak. Usia yang penuh romantisme dan idealisme. Diperparah lagi dengan perubahan-perubahan hormonal yang membuat tekanan seksual menjadi sangat aktif. Orang bisa menjadi agresif dan beberapa menit kemudian menjadi pemurung.

Saya kira, pada usia seperti itu, salah satu pelarian terbaik adalah dengan menjadi pemimpi. Untuk saya, bermimpi yang paling nikmat adalah lewat buku. Bukan apa-apa. Ketika itu saya tidak punya banyak pilihan. Ah, itu soal untuk cerita lain.

Saya tidak tahu bagaimana buku ini bisa menjadi bacaan saya. Barangkali lewat satu senior. Atau, mungkin lewat seorang guru yang saya tahu sangat progresif dan pintar. Saya tidak ingat.

Buku yang saya maksud adalah buku harian Ahmad Wahib, Pergolakan Pemikiran Islam. Baru kemudian buku ini menjadi sangat kontroversial. Untuk sebagian orang, buku ini menjadi contoh tentang bagaimana pluralisme dan toleransi dibangun. Namun untuk sebagian yang lain, buku ini menjadi sebuah contoh bagaimana kalangan Kristen meracuni pikiran anak-anak muda Muslim dengan tujuan akhir memurtadkan mereka.

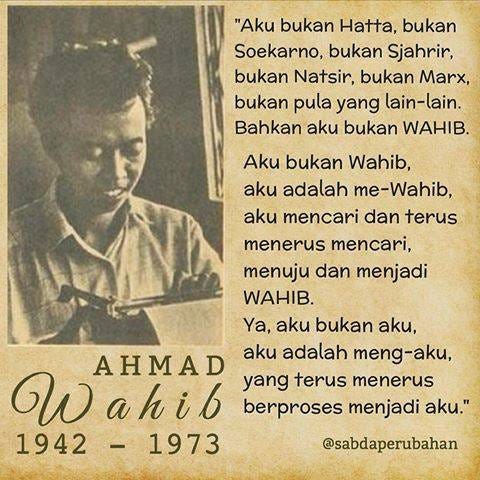

foto : dari laman Facebook @sabdaperubahan

Saya tak hendak membincangkan kontroversi itu. Ketiklah nama Ahmad Wahid di mesin pencari Anda, akan muncul ratusan kalau tidak ribuan tulisan yang akan menguliti "kemurtadan" Wahib.

Saya hanya hendak mengungkapkan bagaimana buku seperti ini membantu seorang remaja untuk memahami dunia. Kebetulan remaja itu adalah saya sendiri, seorang non-Muslim, yang juga sedang mencari-cari pijakan (sesungguhnya sampai sekarang pun masih!).

Ambillah contoh catatan bertanggal 8 September 1969. Catatan itu bertajuk agak provokatif: Haruskah Aku Memusuhi Mereka yang Bukan Islam dan Sampai Hatikah Memasukkan Mereka ke Dalam Neraka? Di dalamnya, Wahib mengutarakan kefrustasiannya dalam berorganisasi. Dia mencari 'pelarian' dengan menyaksikan pameran liturgi Katolik. Tampaknya dia sangat menikmati pameran itu.

Adalah sesuatu yang wajar ketika orang melihat pihak lain, yang segera terbayang adalah identitasnya sendiri. Persis seperti Jose Rizal, pujangga yang juga bapak bangsa Filipina menggambarkannya dalam novelnya 'Noli Me Tangere.' sebagai 'el demonio de las comparaciones.' Ini adalah sebuah penglihatan ganda yang menghantui si pemerhati. Sebuah pengalaman khas, yang hanya dimiliki oleh orang yang segera memperbandingkan apa yang dilihatnya dengan apa yang "dimilikinya."

Itu persis yang dialami oleh Wahid ketika menyaksikan pameran liturgi gereja Katolik. Dia dengan segera melihat 'milik' yang sangat ia cintai dan, dalam pencarian, berusaha keras ia pahami, yakni Islam. Keunikan Wahib, yang tentu tidak saya pahami ketika saya masih remaja, adalah bahwa dia tidak menganggap dirinya selesai mencari Islam. Dia selalu bertanya dan bertanya. Kadang, dia bahkan menggugat!

Kerapkali pertanyaanya itu sangat sulit untuk dicari jawabannya. Namun dia terus mencari. Itulah penziarahannya terhadap Islam. Saya kira, itu berlangsung seumur hidupnya.

Saat menyaksikan itu, dia bertemu dengan dua Romo pengasuh tempatnya tinggal dulu, yakni Asrama Realino. Mereka berbincang dengan sangat akrab. Wahib menulis:

"Sama sekali tak terduga, kemudian aku bertemu dengan romo yang pernah mengasuhku lebih dari dua tahun yaitu Romo H.C. Stolk S.J. yang sekarang menjadi rektor Seminari Agung di Kentungan. Alangkah mesranya, pertemuan kembali antara putra dan ayah yang berlainan faham: muslim dan kristiani! Kami saling menghormati dalam dialog karena samasama penganut pluralisme. Kami berbicara tentang benda-benda pameran satu per satu, kemudian antar agama, kehidupan pribadi masing-masing, tentang ensiklik-ensiklik Paus, tentang sikap-sikap wali gereja masa kini, tentang pergaulan kami di masa lalu dan macam-macam lagi.

... Dan selanjutnya secara tak terduga-duga pula aku bertemu dengan Romo Willenborg yang pernah mengasuhku selama hampir tiga tahun. Kalau pada Romo Stolk masih kusaksikan mukanya yang berwibawa dan optimis, maka juga pada Romo Willen ini masih juga tak hilang-hilang gaya aslinya: kekanakkanakan dalam bergaya dan kekerasan hatinya dalam berusaha. Aku dimintanya mampir kalau pergi ke Solo. Suatu kisah yang mengasyikkan setelah berpisah hampir 5 tahun. Aku tak tahu, apakah Tuhan sampai hati memasukkan dua orang bapakku itu ke dalam api neraka. Semoga tidak."

Saya berusaha mengingat bagaimana saya sebagai seorang anak SMA memahami ini. Dan, ternyata, memang hanya bagian ini sajalah dari buku Wahib yang tebalnya 450 halaman itu yang saya ingat. Mungkin karena di kemudian hari saya bertemu dengan Romo Harry C. Stolk, SJ yang diceritakan oleh Wahib itu.

Ingatan masa lalu itu membawa saya ke masa kini. Terutama pada persoalan kafir. Tiba-tiba saya tersadar bahwa 'kafir' mengandung sebuah makna yang jauh lebih luas daripada sekedar jargon politik yang diucapkan di jalan-jalan pada saat kampanye pilkada DKI Jakarta.

Ketika kita mengucapkan 'kafir' sesungguhnya kita sudah mendegadrasi orang yang kita beri label kafir menjadi lebih rendah dari manusia. Dalam hal ini, kitalah yang dengan angkuh menjadi standar manusia. Si kaifr tidak akan pernah berbagi surga dengan kita. Si kafir akan dikutuk, sementara kita akan diselamatkan. Kita akan melayang ke surga sesudah mati sementara si kafir akan menghuni siksa neraka.

Yang lebih aneh lagi dalam fantasi ini adalah kewajiban untuk 'menyelamatkan' si kafir ini. Sekali pun mungkin si kafir tidak menghendakinya. Secara absurd kita akan memaksa si kafir mempengaruhi kita.

Jika Sodara memiliki empati, cobalah menempatkan diri pada posisi kafir. Sungguh tidak enak. Apalagi kemudian jurus kafir secara kreatif dikembangkan untuk menutupi inkompetensi atau ketidakbecusan. Itu sangat jamak kita lihat dalam masyarakat kita. Apalagi dalam iklim partisan seperti sekarang ini.

Dari perspektif saya, saya merasa beruntung mengenal Wahib pada usia remaja. Paling tidak dia mengajarkan saya untuk bertanya dan menggugat kemapanan. Secara spiritual, gugatan itu tidak berarti saya murtad dari keyakinan saya. Pertanyaan dan gugatan adalah sebuah ziarah. Dia tidak pernah berhenti dan menjadi eksistensi pada dirinya sendiri.

Bukankah para nabi atau para spiritualis agung seringkali diliputi keraguan dan mempertanyakan apa saja yang dia percayai? Bukankah Isa, dalam kepercayaan Kristen, meragukan Tuhan pada detik-detik terakhir kematiannya?

Tidak ada yang paling sial di dunia ini daripada menjadi fanatik. Fanatisme adalah kematian. Anda selesai menjadi manusia.

Saya pernah berjumpa dengan seorang ateis yang baik hati. Dia mengatakan pada saya, sesungguhnya orang yang paling fanatik di dunia ini adalah kaum ateis. Karena apa? Karena mereka percaya mati akan akal mereka dan menganggap orang lain bodoh (kata lain untuk kafir dalam kamus para ateis). Para ateis juga berusaha 'mentobatkan' orang dari kepercayaan yang salah. Persis sama absurdnya dengan kaum agama yang ingin menyelamatkan si kafir.

Seorang ateis pun harus selalu mempertanyakan keateisannya. Dia juga harus membuka diri terhadap hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh otak.

Jika Anda merasa sudah menemukan kepercayaan Anda maka pertanyakanlah itu. Jika tidak, Anda hanyalah seorang monster yang berjalan.

Kita semua berada dalam penziarahan yang sama. Tidak peduli apapun agama atau kepercayaan Anda. Tidak menjadi soal apapun warna kulit, ras, suku, bahasa, gender, atau orientasi seksual Anda.

Tidak akan ada sesuatu yang baik yang bisa dibangun oleh fanatisme buta. Terlebih lagi dengan fanatik yang munafik. Anda dikutuk untuk gagal. Mungkin bukan oleh Tuhan. Tapi oleh fanatisme itu sendiri.

Diterbitkan di Facebook, 20 April 2017